陈海英,现任江西省赣州市公安局刑侦支队刑事技术大队大队长。自2003年参加公安工作以来,她始终坚守在侦查破案最前沿,用智慧与汗水追寻真相、伸张正义、守护平安。因业务能力突出,入选全国公安刑事技术青年人才库;荣立个人二等功2次、三等功3次;荣获“全国公安系统二级英雄模范”、第二届全国公安“百佳刑警”、公安部刑事技术破案会战优秀民警等荣誉。她带领的赣州市公安局刑侦支队刑技大队DNA室,先后荣获江西省三八红旗集体等称号。

初见陈海英,个头小巧纤瘦,语速轻快、笑声爽朗,透着股洒脱劲儿。正是这样一位邻家大姐般的女性,22年来,与解剖台相伴,在无声世界里探寻真相。

赣南大地,丘陵起伏。赣州市下辖20个县(市、区),基层公安机关刑事技术力量相对薄弱,遇到重特大疑难案件,往往需要市公安局刑事科学技术研究所攻坚。一起起悬案,一个个谜团,形形色色的生物检材,源源不断涌向实验室。走进实验室,陈海英便化身专注的“解谜人”,不容丝毫线索从指尖溜走。在她眼中,每一份微末物证的背后,都可能隐藏着指向真凶的关键密钥。

从普通法医到DNA实验室掌舵人,陈海英先后出勘现场数百次,受理检验案件7000余起,检验物证检材1.5万余份,出具的鉴定结论全部被法庭采纳,且准确率100%,无一差错。

陈海英(中)与DNA实验室团队成员。

信念如磐 在现场追寻真相

“如果说审判是一台天平,法医就是天平上的砝码,以科学的分量守护公平正义”

记者:在许多人眼中,法医是一个充满挑战的职业,常常与死亡、血腥、腐臭联系在一起,是什么促使您选择了法医这条路?

陈海英:我本就是医学专业出身,第一份工作是在医院当医生。真正让我对法医心驰神往的,是电视剧《大宋提刑官》。宋慈让尸体“说话”、从蛛丝马迹破解悬案的剧情,点燃了我的梦想。2002年,我通过招警考试进入赣州市公安局刑侦支队。

医生与法医,虽一字之差,艰辛程度却有天壤之别。医生守护鲜活的生命,专注救治;法医则要从冰冷检材、无声现场中还原案件真相,常面对“重口味”现场,苦累交织,胆大心细缺一不可,对身心都是巨大考验。我们奋战在直面生死的第一线,见证无数家庭的悲欢离合。如果说审判是一台天平,法医就是天平上的砝码,以科学的分量守护公平正义,捍卫国家司法尊严。这份重量,我视如珍宝。

记者:从医院到警营,从临床到法医,初入行时面临的挑战可想而知。刚开始时有没有不适应,是如何克服的?

陈海英:初入警营,压力如山。陌生的操作系统、严苛的检验标准、紧迫的任务要求,都让我倍感压力,唯有迎难而上。除了投入大量时间钻研流程、分析案例,更重要的是将对法医工作的敬畏刻进骨子里。第一次出现场,胃里翻江倒海,但目睹现场的残忍,面对受害者家属的悲泣与诉求,我告诉自己:必须挺住!勘查现场,检验尸体,明确案件性质,为破案提供铁证——这是我的责任。有人问,面对高度腐败的尸体不怕吗?勘查时,满脑子都是寻找线索、固定证据,专注到忘记恐惧。每一次出现场,每一次检验,我都要求自己精益求精;一根毛发、一滴血迹,都是揭开真相的密码;一处伤痕、一个姿势,都是亡者无声的“告白”。不容丝毫错漏,这是职业的使命,更是对生命的至高敬重。

记者:您既是两个孩子的母亲,也是一个女儿,面对如此高强度的工作,您是否还有时间去陪伴家人?有没有想过换一个岗位?

陈海英:作为两个孩子的母亲,我鲜有时间陪伴他们,所幸有家人的全力支持,他们是最坚实的后盾。记得2013年5月22日,于都县禾丰镇发生一起凶杀案。现场提取了大量物证,但初检均未获得有价值的DNA,我被指派专攻此案。偏偏当晚,我父亲突发疾病入院抢救,我只能将父亲和孩子托付给丈夫。他一个人连轴转,我则一头扎进现场和实验室……最终,在死者指甲缝里,我成功提取到了关键分型,历时一个月,案件告破,凶手落网。这份沉甸甸的职业价值感和内心深处的安宁,是支撑我坚守的力量源泉,我从不后悔!

陈海英在现场提取物证。

匠心求索 走好检验的每一步

“我所做的,就是让每一起案件的相关者,真切感受到科学带来的正义”

记者:当法医要有坚定的信念和艰苦奋斗的精神。您如何理解这句话?

陈海英:信念让我们“敢扛”,精神让我们“能扛”。我所做的,就是让每一起案件的相关者,真切感受到科学带来的正义。我们面对的每一份检材、每一个现场,都关乎逝者的尊严、生者的期盼、真相的追寻,容不得半点含糊。差之毫厘,谬以千里,在DNA的世界里,一个碱基对的误读,一个位点的偏差,都可能导致完全错误的结论,让真凶逍遥法外,让无辜者蒙受不白之冤。因此,必须以最敬畏、最严肃的态度对待经手的每一起案件,以最纯粹的科学精神、最严谨的工作作风、最规范的操作程序,走好检验的每一步。这不仅是对职业的忠诚,更是对生命的敬畏。

2015年12月,位于宁都县城郊接合部的一个废弃养殖场发生了一起命案。土房卧室内,死者头部有大量血迹,衣物凌乱。现场位置偏僻,无监控,常规指纹、足迹一无所获。勘查中,只提取到一根断裂的木棍,疑似凶器,这成为破案唯一的希望。可木棍送到实验室,大家都十分为难——这类检材DNA检验成功率极低,一旦操作失误,唯一的线索将永久损耗,再无重检机会。我没有贸然动手,而是查阅大量资料,结合多年经验,精心设计了一套检验方案,如同在沙漠中寻找一滴水珠……终于,我成功从木棍附着的微量生物物证中,提取到了嫌疑人DNA信息,案件随之告破。案件本身或许不算惊天动地,但对当时的技术而言,是一次极限挑战。

记者:有没有令您印象深刻的积案?

陈海英:那曾是块压在我心头的巨石。2005年12月17日,上犹县出租车司机晏某被杀。受技术条件所限,案件悬而未决。我把案情记在随身小本上,时时翻看,从未放弃。2020年,此案被列为部督案件。5月,我再次对当年现场血样进行大规模排查,希望从信息库中“捞”出与现场匹配的分型。办案民警送来血样,我第一时间扎进实验室。如同大海捞针,一次次的满怀希望,一次次的失望而归……但我坚信,只要坚持,必现曙光。前前后后检测了300余份血样,终于,在第367份血样上,比对成功。那一刻,柳暗花明,连日的疲惫、困倦、沮丧瞬间消散。嫌疑人很快落网,尘封14年的命案告破。该案是“云剑—2020”专项行动中江西省破获的第一起部督命案积案。更令人欣慰的是,在一个月的连续奋战中,我们还一并侦破了另一起10年前的出租车司机被杀命案积案。正义的力量,会在不懈的坚持和科技的助力下,越来越强。

记者:同事们私下都喜欢称呼您“海哥”?这个带着些“江湖气”的称呼背后有什么故事吗?

陈海英:刑侦技术工作不分昼夜,也不分性别。案发现场可能在深山老林,也可能环境恶劣,我从不以“弱女子”自居,工作需要,就冲上去。遇到疑难案件,我喜欢和同事们一起“熬”实验室、查资料、找方案。有分歧?摆数据,论科学。目标只有一个:破案!“海哥”这个称呼,大概是对我这股“敢拼、较真”劲头的认可吧。

印象最深的是2015年8月,宁都县发生一起特大杀人案,一家四口被害。现场无目击证人、无监控,破案希望全系于DNA检验。前期检验结果不理想,获取清晰分型难度极大。当时我正在休假,得知情况后,连夜赶回实验室,和同事们并肩作战,反复比对,连续奋战了五天五夜……最终,锁定了犯罪嫌疑人刘某。类似这样的硬仗打多了,“海哥”这个带着汗水、信任,甚至有点“江湖气”的称呼,就在队伍里传开了。于我而言,这是战友的认可,更是并肩作战的情谊。

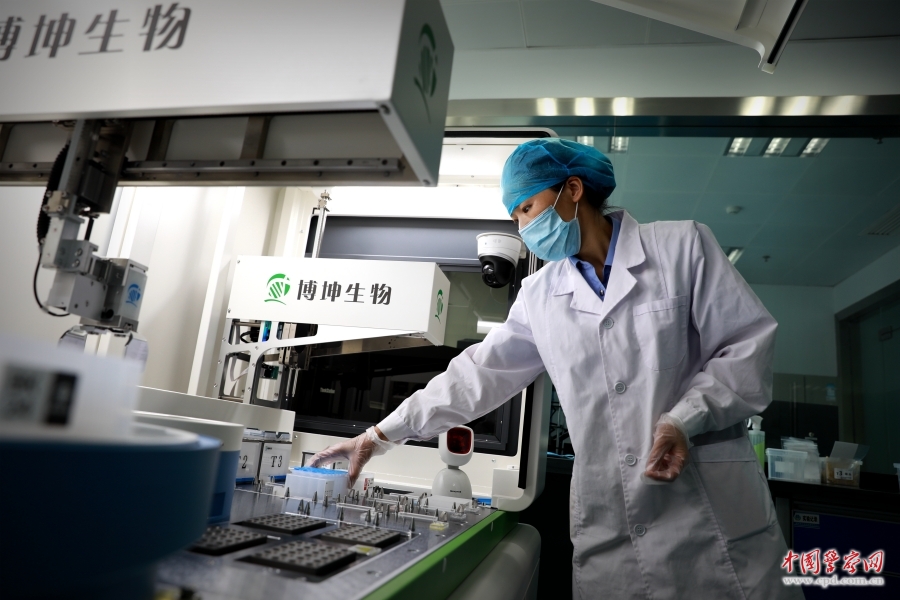

陈海英在实验室整理实验设备。

创新领航 和团队共同成长

“刑事技术的创新,其生命力在于紧贴实战需求”

记者:DNA技术的神奇,不仅在于打击犯罪,而且还能助力骨肉团圆。您和团队深度参与了“团圆”行动,在这个过程中,有没有让您动容的时刻?

陈海英:DNA技术既能破解罪恶,更能传递人间至暖。“团圆”行动开展以来,我们依托DNA实验室,全力建设数据库,加强技术攻坚,目标就是侦破积案、助力寻亲,让离散的骨肉重聚。

2022年初,白发苍苍的老张夫妇找到我,寻找失踪18年的儿子小张。看着他们期盼又绝望的眼神,我暗下决心:一定要全力以赴。采血、录入、比对……遗憾,数据库当时没有小张的线索。但我没有放弃,持续关注、反复检索。2023年3月,数据库里一条信息与老张夫妇的基因亲缘关系高度吻合。我立即协调采集当事人血样复核……确认,他就是小张!当一家人紧紧相拥的那一刻,我的眼眶也湿润了。亲情,是刻在中国人骨子里的最深羁绊。助力团圆,是实验室的另一个温暖使命。每年,我们都会定期前往福利院、救助站,为流浪人员采集DNA信息,帮他们寻找回家的路。至今,已为寻亲群众采样分析1000余份,助力50余户家庭重获团圆。每一次拥抱,都是科技赋予的最美回响。

记者:除了助力团圆,科技兴警更是刑侦工作的大势所趋。作为实验室带头人,您带领团队做了哪些探索?

陈海英:我们围绕实战需求,攻坚克难,特别是在改良传统DNA提取方法上,闯出了属于赣州实验室自己的路子。刑事技术的创新,其生命力在于紧贴实战需求。法医物证DNA技术日益重要,新技术层出不穷,必须不断学习创新。为了改良方法,我大量研读国内外文献资料,虚心求教,对各类DNA提取试剂盒进行实验研究。知识储备充足后,我带领团队发起攻坚战。为了找到更好的替代试剂,或优化一个步骤、增加一次提纯,我们经历了成百上千次的实验与论证……终于在2013年,初步建立了接触性DNA检验的改良方法模型。实战是检验的唯一标准。从2014年起,我们将改良方法投入实战,不断摸索、精进,有效精简步骤,降低污染风险,缩短提取时间,大幅提升了检出成功率。如今,接触性DNA检出率从最初的6%跃升至25%,与传统方法相比,检出率提高了4倍多,在全国DNA实验室中位居前列。这是团队用无数个日夜“熬”出来的硬实力。

记者:在队伍建设和未来规划上,您有什么设想?

陈海英:刑事技术工作,人才是根本,是持续发展的命脉。我深知,我的责任不仅在于破案、搞科研,更在于培养一支技术过硬、作风顽强、后继有人的人才梯队。因此,“传帮带”是我们实验室始终坚持的优良传统。对于新加入的年轻人,我不仅会手把手地教他们操作规范、技术要点,更注重培养他们的科学思维方式和独立解决问题的能力。我会让他们参与到疑难案件的会诊中,鼓励他们大胆提出自己的想法,即使不成熟也没关系。我常对他们说:“法医工作,特别是DNA检验,绝不是单打独斗。团队协作是攻克难关的关键。”遇到棘手的“疑难杂症”,大家会围坐在一起,查阅资料,设计实验方案,反复讨论,各抒己见。

生活中,我们团队就像一个大家庭,互相关心,互相支持。谁家里有困难,大家都会搭把手。这种凝聚力,是团队战斗力的重要保障。看到年轻的同事快速成长,有的已经成为技术骨干,能够独当一面,是我最感欣慰的事情,也是实验室能够持续发展、不断攀登新高峰的最大底气。如今,我们的DNA实验室已成为全省唯一的公安部重点DNA实验室。

刑事技术日新月异,下一步,我们团队将继续深耕DNA技术优化,探索新技术在复杂疑难现场勘查中的应用。更重要的是培养年轻力量,将我们积累的经验、方法倾囊相授,让团队整体能力不断跃升,争取在更多“硬骨头”案中发挥关键作用,用科技创新的“利剑”守护赣南大地的平安。让每一份沉默的证言,都在科学之光下,苏醒发声。